Куликов А.Н., Рейтузов В.А., Трояновский Р.Л. Организация офтальмологической помощи раненым во время Советско-Финляндской войны.

Куликов Алексей Николаевич, Рейтузов Владимир Алексеевич, Трояновский Роман Леонидович (первая в России кафедра офтальмологии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург, Россия).

К 75-летию окончания войны. Доклад на пленарном заседание СПбНМОО 27 октября 2015г.

Информационный партнер www.organum-visus.com

Кликни на слайд, запусти слайд-шоу!

Материал для публикации на портале Орган зрения organum-visus.com любезно предоставил Рейтузов Владимир Алексеевич.

Внимание! Данная информация предназначена исключительно для ознакомления. Любое применение опубликованного материала возможно только после консультации со специалистом.

Разрешается некоммерческое цитирование материалов данного раздела при условии полного указания источника заимствования: имени автора и WEB-адреcа данного раздела www.organum-visus.com, www.eye-portal.ru, www.glaucoma-eye-portal.ru

Дизайн слайдов подготовил Голубев Сергей Юрьевич

Тезисы доклада:

Цель: Рассмотреть становление военно-полевой офтальмологии во время Советско-Финляндской войны 1939–1940 гг.

Материалы и методы: Изучена историко-медицинская литература по вопросам организации офтальмологической помощи во время Советско-финляндской войны.

Результаты.

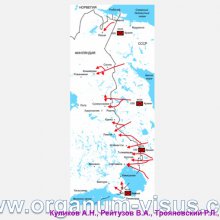

Выявлено, что все больные из полевых подвижных госпиталей направлялись в Ленинград. При сортировке офтальмологических раненых использовался принцип профилированности глазных отделений госпиталей.

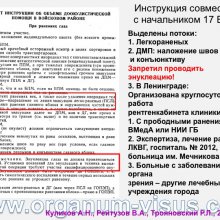

В офтальмотравматологические центры (ВМедА и гос. НИИ им. Гиршмана), имевшие высококвалифицированных офтальмохирургов, а также возможность проведения рентгенлокализации направлялись раненые с внутриглазными инородными телами.

Кроме того выделялись потоки раненых в другие госпитали для экспертной работы и консервативного лечения.

Глазных раненых было 2,72%, с учётом сочетанных поражений до 4-4,5%.

Количество глазных коек во фронтовой госпитальной базе увеличили до 4% от общего их количества. С изолированными ранениями глаза было 35%, а с сочетанными ранениями — 65%.

Поступление раненых в госпитальную базу фронта: в первые сутки поступило 2,3%, в течение 2 суток – 13,2%; в первые 3 суток – 27,7%, в первые 5 суток — около половины всего числа раненых.

Была использована эвакуация на самолетах.

Отмечено превалирование осколочных ранений над пулевыми (70,8% и 11,6% соответственно. В 39% выявлены осколки снарядов, мин - 28,3%, гранат – 5%.

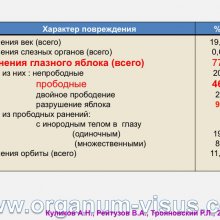

Ранения глазного яблока встречались в 77%. В 20% выявлены непрободные, в 46% – прободные, в 2% сквозные, в 9,0% - разрушение глазного яблока.

Внутриглазные инородные тела (ВГИТ) выявлены в 27% из 46%, причем в 19% они были одиночными, а в 8% – множественными.

При контузиях в 7,0% из 11,6% отмечались гифемы, гемофтальмы, разрывы внутренних оболочек и др.

Глазные отделения в Ленинграде прооперировали 58% всех поступивших раненых. В том числе 34% энуклеаций, 3% эвисцераций, 9,5% магнитных операций, в 11,5% выполнялись пластические вмешательства на веках и конъюнктиве.

Слепота на один глаз отмечалась в 53,5%, на оба глаза 4,1% (в т.ч. излечимая слепота на один глаз в 8,5% и в 0,3% на оба).

Таким образом, во время Советско-Финляндской войны возможность быстрой эвакуации раненых в Ленинград, использование мощных для того времени сил и средств позволило оказывать эффективную офтальмологическую помощь.

Выводы:

1. За время войны были достигнуты значительные успехи в госпиталях фронтового района в отношении рентгенлокализации инородных тел в глазу и в организации электромагнитного их извлечения

2. Организация крупных глазных отделений (по 60-125 коек) с высококвалифицированным руководством в эвакогоспиталях, клиниках и больницах Ленинграда вполне себя оправдала, так как обеспечила квалифицированной глазной помощью армейский и фронтовой тыл

3. Важными дефектами в отношении глазной помощи в Ленинграде были:

а) недостаточное количество развернутых глазных коек (2,3%, вместо необходимых 3,5-4%)

б) отсутствие мощных электромагнитов в некоторых глазных отделениях

в) недостаточная квалификация значительной части рентгенологов и офтальмологов в отношении современных методов рентгенлокализации инородных тел в глазу

г) недостаточная практическая подготовленность некоторых офтальмологов в области электромагнитных операций

4. Основная установка офтальмологов заключалась в осуществлении глазной помощи в самом Ленинграде с его мощными силами и средствами

5. Проводилась удачная сортировка глазных раненых в госпитали и учреждения Ленинграда

6. Короткое плечо эвакуации, использование авиации, концентрирование мощных для того времени сил и средств позволило оказать эффективную офтальмологическую помощь.